Login Form

Familie(n) Nack (aus Gierstädt)

Auszug aus der Familien-Chronik der Familie Nack

Auszug aus der Familien-Chronik der Familie Nack

Den folgenden Text, angefertigt von Albert Nack, erhielt meine Großmutter Ingeborg vor vielen Jahren durch Gisela Bühler, Tochter von Toni Amthor (geb. Nack). Sie bildeten den Anfang der Suche nach den Familien Ritzenhoff ⇒ ****LINK***, Nack und Orphal ⇒ ***LINK**.

Es gehört zu meinen ersten Erinnerungen an die Beschäftigung mit der Geschichte unserer Familien, im "kleinen Zimmer" der Ditzinger Wohnung meiner Großmutter Ingeborg ⇒***LINK***Uebel, geb. Ritzenhoff zu sitzen und mit ihr durch die Kopien und Zeitungsausschnitten zu blättern, die Gisela Bühler immer wieder mit ihrer Cousine teilte. Sie verfügte über einen unglaublichen Fundus an den unterschiedlichsten Materialien - alten Zeitungsausschnitten und Stammbäumen, Urkunden und Fotos, Büchern über Thüringen. Dank Gisela Bühler konnten wir einen großen Sprung in die Vergangenheit machen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem von Gierstädt ⇒***LINK*** der größte Teil der Familien Nack in die USA auswanderte ⇒.

Vorbemerkung:

Vorbemerkung:

Bei den im Folgenden genannten "Großeltern"

handelt es sich um Heinrich Christian Nack

(den Sohn des Ehepaares Johann Melchior Nack

und Anna Maria Cott), und Caroline Nack,

geborene Orphal, Ehefrau von Heinrich Christian,

die im Text genannte "Großmutter".

Der zitierte Text stammt, wie erwähnt, von Albert Nack.

"Vom Großvater Heinrich Christian, den ich selbst nicht kennenlernte,

er starb ja schon 1883, sagte mir Vater, daß er ein großer und gut

beleibter Mann gewesen ist.

Von Gierstädt kam er als junger Mann nach Gotha zum Militär, Inf.

Rgt.95, unter dem damaligen Herzog Ernst, welcher ein großer Nimrod

(Jäger) war. Großvater erhielt in dem Gefecht bei Eckernförde 1849

als Sergeant (jetzt Feldwebel) das Ehrenkreuz und wurde dann später

vom Herzog Ernst als "Waldwart" in Reinhardsbrunn bei Friedrichroda

angestellt. Hier lernte er auch seine Frau, unsere Großmutter Karoline

kennen, eine der 7 Töchter des Waldwartes Orphal, welcher auf der

Tanzbuche bei Friedrichroda seine Revierwohnung hatte.

Der Großvater wurde dann nach Gotha versetzt und behütete vor allem

den Boxberg und Krahnberg. Nachdem er aber Herzasthma bekam,

wurde er auf dem Herzogl. Holzhof in Gotha vom Herzog als Holzvogt

(heute Inspektor) eingesetzt. Auf dem Holzhof wurden damals die in

den herzoglichen Forsten geschlagenen Hölzer auf dem Leinakanal

nach Gotha geflößt und hier gestapelt zur Weiterverwendung. Die

Verwaltung dieses Holzhofes hatte unser Großvater bis zu seinem Tode

im Gothaer Schloss am 17.01.1883. Er wurde auf dem Friedhof V in

Gotha begraben.

Sein Grab wurde von unseren Eltern und später von uns Kindern gepflegt,

bis es eingeebnet wurde.

Großmutter Nack geb. Orphal zog dann zu den Eltern in die Bismarckstr.

Nr. 2 und konnte noch die Geburten der Enkelkinder Robert, Toni und

meine erleben, denn der älteste Bruder Ernst war ja schon 1885 in New

York USA geboren, bis sie 7.3.1895 ihre Augen für immer schloß.

Sie starb an der bösen Krankheit Brustkrebs. Auch sie fand ihre letzte

Ruhestätte auf dem Friedhof V Gotha, und ihr Grab wurde in der gleichen

Weise gepflegt bis zur Einebnung, wie das mit dem Grab des Großvaters

geschah. (...)"

Durch diese Ehe von Heinrich Christian und Caroline Orphal verband zwei Familien mit Wurzeln in Thüringen, wobei die Orphals ⇒ ***Link*** über lange Jahre als Waldwarte oder Förster in den Diensten der Thüringer Wetteriner standen, die Nacks hingegen standen erst mit dem offenbar sehr tatkräftigen Heinrich Christian Orphal im Dienste der Herzöge zu Sachsen-Gotha ⇒ ***LINK****.

Heinrich Christians Familie lebte in Gierstädt ⇒ ****LINK***** und laut eigenen Angaben bei der Auswanderung ⇒ ***LINK*** arbeitete sein Vater Johann Melchior Nack als Farmer/Gardener. Die Familie bestand inclusive der Eltern aus mindestens 8 Personen. Zur damaligen Zeit war jeder junge Mann, der im Herzogtum lebte, im Jahr seines 21. Geburtstags bei der zuständigen ..... zu melden und den Militärdienst anzutreten. Als Mitglied des Deutschen Bundes war auch das Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha dazu verpflichtet, im Kriegsfall Soldaten zur Verfügung zu stellen.

Folgender Ausschnitt aus dem "Regierungs- und Intelligenzblatt für das Herzogthum Gotha" aus dem Januar 1852 zeigt den offiziellen Aufruf der herzoglichen Regierung an alle jungen Männer mit dem erreichten 21. Lebensjahr aus dem Bereich Gotha, sich bis Ende des Monats Januar 1852 bei dem jeweiligen Polizeibüro zu melden. Und darüber hinaus anzuzeigen, dass sie dazu bereit sind, den Militärdienst anzutreten. Dies galt natürlich auch für alle Söhne der Familie Nack.

Nach dieser Regelung hätte sich Heinrich Christian (März 1825 – Januar 1883) also 1846 bei der Polizei melden müssen, um den Militärdienst anzutreten. Wäre er dann großzügig berechnet, 1846 oder 47 eingetreten, hätte der Militärdienst vier Jahre dauern müssen - denn Heinrich Christian war definitiv beim Gefecht bei Eckernförde dabei. Ich habe nicht wirklich herausfinden können, wie in diesen Jahren die Regelungen zum Dienst im Militär waren, ich fand eine Regelung von 1855, bin aber im Zweifel, ob sie sich ähnlich für die Phase vor 1852 anweendbar gewesen ist. Heinrich Christian wird nach seinem Militärdienst nirgendwo als Soldat genannt.  Wie wir wissen, wurde Heinrich Christian nach Gotha eingeteilt und nahm als Sergant (Feldwebel) im Thüringischen Infanterie-Regiment Nr. 95 unter dem damaligen Herzog Ernst an dem Gefecht bei Eckernförde teil. Nebenan ein Ausschnitt einer berühmten Lithographie jener Zeit, das eine Szene des Gefechtes bei Eckernförde zeigt (Original, F.S. Hanfstaengl: Eckernfoerde am 5. April 1849 in den Kunstsammlungen der Veste Coburg). Die Tatsache, dass Heinrich Christian für seine Leistungen einen Orden erhielt, ist übrigens kein Beweis herausragender Leistungen. Es wird auch kein Ehrenkreuz gewesen sein, sondern wahrscheinlich viel eher das Erinnerungskreuz, das anlässlich des Gefechts von Herzog Ernst gestiftet wurde (Quelle des Bildes: https://www.ehrenzeichen-orden.de)

Wie wir wissen, wurde Heinrich Christian nach Gotha eingeteilt und nahm als Sergant (Feldwebel) im Thüringischen Infanterie-Regiment Nr. 95 unter dem damaligen Herzog Ernst an dem Gefecht bei Eckernförde teil. Nebenan ein Ausschnitt einer berühmten Lithographie jener Zeit, das eine Szene des Gefechtes bei Eckernförde zeigt (Original, F.S. Hanfstaengl: Eckernfoerde am 5. April 1849 in den Kunstsammlungen der Veste Coburg). Die Tatsache, dass Heinrich Christian für seine Leistungen einen Orden erhielt, ist übrigens kein Beweis herausragender Leistungen. Es wird auch kein Ehrenkreuz gewesen sein, sondern wahrscheinlich viel eher das Erinnerungskreuz, das anlässlich des Gefechts von Herzog Ernst gestiftet wurde (Quelle des Bildes: https://www.ehrenzeichen-orden.de)

Meine Verbindung zu den Familien Nack-Orphal aus dem Raum Gierstädt-Gotha besteht über Catharina Hempel, meine Urgroßmutter. Sie war die Mutter meiner schon erwähnten Großmutter Ingeborg Uebel ⇒ ***LINK*** geborene Ritzenhoff ***LINK**.

Catharina Hempel war die Tochter von Marie Nack, einer Tochter der Eheleute Heinrich Christian Nack und Caroline Orphal und Ernst Hempel. Marie Nack ihrerseits war die Tochter des oben bereits erwähnten Heinrich Christian Nack, der nicht mit seinen Eltern auswanderte, und dessen Frau Amalie Friedericke Wilhelmine Caroline Orphal.

Sie ist die älteste meiner Vorfahren, die ich kennenlernen durfte. Leider war ich damals noch zu jung, um sie nach Geschichten der Familie zu fragen, und sie hat nichts aufgezeichnet oder an meine Familie weitergegeben. Durch ihre Heirat mit Helmut Ritzenhoff stellte sie die Verbindung zwischen dem Vorfahrenteil der Lehrerfamilie Hempel und der des Hausvaters des Wilhelmstifts Ritzenhoff ⇒ ****LINK**** aus Bad Frankenhausen und somit auch den Familien der (Glas)Becker⇒ her.

Probleme der Abstammung von Johann Melchior Nack - Familientafel Familien Nack-Orphal (Ausschnitt)

Die folgende Übersicht "unserer" Familien Nack entstand anhand der Familien-Chronik, die wir von Gisela Bühler erhielten.

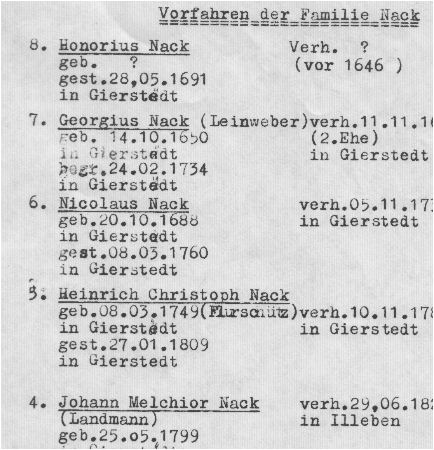

Über Johann Melchior Nack, den "Auswanderer" und Heinrich Christoph Nack gelangten wir zu Nicolaus und Georgius Nack, und schließlich Honorius Nack als dem ersten bekannten Nack, aus Gierstädt mit dem ältesten bekannten Wohnort. Johann Melchior Nack hatte mehr Söhne als nur diesen einen. Wieviele es genau waren, ist uns (den Forschern unserer Familien Nack) noch nicht ganz klar (mehr dazu im Artikel über die Auswanderung der Nacks ⇒***LINK***), es waren bei der Auswanderung angeblich nach behördlichen Angaben "2 bereits verheiratete" darunter. Inzwischen bestehen Kontakte zu verschiedenen Nachfahren der Nack-Familie in den USA.

Einträge in diversen Internetplattformen stellten Verbindungen dar, die sich nicht halten ließen, die sehr wahrscheinlich fehlerhaft sind - aber doch einzeln durchgepflügt werden  müssen. Dazu gehört beispielsweise war die Frage, ob es denkbar sein könnte, dass Johann Melchior ein weiteres Kind in Süddeutschland hat. Anhand der Todesurkunde der als vermutliche Tochter genannten Frau steht zwar ein Johann Nack als Vater, als Mutter allerdings eine Anna Maria geb. Berg. Der Familienname Nack taucht allein in den Ergebnislisten von Familysearch in unterschliedlichen Regionen Deutschland so häufig auf, dass ich starke Zweifel daran habe, dass eine Verbindung zu "unseren" Nacks besteht. Neben solchen Fragen wie "ist eine so weite Wanderbewegung zur damaligen Zeit für eine alleinstehenden Frau denkbar", "was könnte eine solche Wanderbewegung überhaupt ausgelöst haben", "wie erklärt man Ahnenforschern aus nichteuropäischen Ländern mit vollständig anderem Erfahrungshintergrund, dass allein schon aus politischen Gründen/Gründen der territorialen Zersplitterung/politischen Geschichte ein solcher Umzug, ein Wechsel zum katholischen Glauben eher unwahrscheinlich war" ist es nicht ganz einfach zu entscheiden, wie man mit diesen Einträgen umgeht.

müssen. Dazu gehört beispielsweise war die Frage, ob es denkbar sein könnte, dass Johann Melchior ein weiteres Kind in Süddeutschland hat. Anhand der Todesurkunde der als vermutliche Tochter genannten Frau steht zwar ein Johann Nack als Vater, als Mutter allerdings eine Anna Maria geb. Berg. Der Familienname Nack taucht allein in den Ergebnislisten von Familysearch in unterschliedlichen Regionen Deutschland so häufig auf, dass ich starke Zweifel daran habe, dass eine Verbindung zu "unseren" Nacks besteht. Neben solchen Fragen wie "ist eine so weite Wanderbewegung zur damaligen Zeit für eine alleinstehenden Frau denkbar", "was könnte eine solche Wanderbewegung überhaupt ausgelöst haben", "wie erklärt man Ahnenforschern aus nichteuropäischen Ländern mit vollständig anderem Erfahrungshintergrund, dass allein schon aus politischen Gründen/Gründen der territorialen Zersplitterung/politischen Geschichte ein solcher Umzug, ein Wechsel zum katholischen Glauben eher unwahrscheinlich war" ist es nicht ganz einfach zu entscheiden, wie man mit diesen Einträgen umgeht.

Unstrittig ist, dass Heinrich Christian Nack, mein direkter Vorfahr, ein legitimer Sohn von Johann Melchior Nack und dessen Frau Anna Maria Cott war und aus Gierstädt stammte.

Ebenso war in der Familie bekannt, dass die Eltern von Heinrich Christian Nack ausgewandert sind, jedoch gingen wir bei Johann Melchior unter 4. als Auswanderungsdatum vom Jahr 1840 aus.

Die abgebildete Vorfahrenliste der Familie Nack wurde von Gisela Bühler 1988 erstellt, anhand von Daten, die sie von Lother Nack erhielt.

Auch die ersten Informationen über die Abstammung der Glasbecker und die Ritzenhoffs stammten von der bereits genannten Gisela Bühler, eine wirklich unschätzbare Ausgangsbasis für die Forschung.

Bei der Familie Nack begannen die Fehler bei Johann Melchior. Laut der Vorfahrenliste ist Johann Melchior am 25.5.1799 geboren, es tauchen in Gierstädt jedoch noch mindestens zwei Johann Melchior auf, kommen allerdings nicht unbedingt als Ehefrau von Anna Maria Cott in Frage.

Bei einem Geburtsdatum 31 Mai 1739 in Gierstädt wird ein Simon Nack als Vater angegeben, was diesen Johann Melchior Nack eher weniger wahrscheinlich zu "unserem" Johann Melchior macht. Eine andere Geburtsangabe 1812 kann bei einer Eheschließung in 1823 nicht stimmen, Volckmar Nack taucht mit dem Geburtsjahr von Johann Melchior 1774 auf, was wie bereits erwähnt hinsichtlich der Altersangaben der Auswanderer und des Ehepartners von Anna Maria Cott nicht passt.

Für 1799 als Geburtsdatum von Johann Melchior spricht die Angabe der Shippinglist und späterer Census Angaben in den USA, wo Johann Melchior durchgängig mit dem errechenbaren Geburtsjahr 1799 auftaucht.

Natürlich haben Ryan Nack und ich jede Menge Spekulationen angestellt und haben jede Menge Ideen, wie sich die offenen Fragen/Widersprüche in der Familie Nack in Gierstädt erklären lassen ... das ist alles immer wieder spannend und sorgt dafür, dass man einen Abend im Chat verbringen kann ... trägt jedoch nur eingeschränkt zur tatsächlichen Lösung des Problems bei.

G ierstädt - und die Nacks

ierstädt - und die Nacks

1. Allgemeines

2. Mittelalter, Reformation, 30jähriger Krieg

3. bis zur Revolution von 1848 / Auswanderung der Nacks von 1852

4. Gierstädt und die Nacks nach 1852

1. Allgemeines

Gierstädt, 16 Kilometer von Gotha entfernt, ist eine kleine Ansiedlung, die sich wie viele andere fast überall in deutschen Regionen bildete - und in ihrer jeweiligen Einzigartigkeit - und mehr oder weniger begünstigt von den jeweiligen regionalen iBedingungen über Jahrhunderte existierten. Es ist ein Dorf am nördlichen Abhang des Fahnerberges, der bewaldeter Teil eines Vorgebirges des Thüringer Waldes ist. Abhängig von unzähligen Faktoren bilden sie die Geschichte der großen Breite einfacher Menschen ab, die außerhalb der Städte als Tagelöhner, Bauern, Handwerker - erst anhängig dann frei - ihr Leben zu meistern versuchten.

Der größte Teil von ihnen und ihre Nachkommen blieben nicht in den kleinen Dörfern sondern wanderten ab, heirateten in eine mehr oder weniger entfernte Fremde, gingen in die Städte, in Industrieregionen - oder sogar bis in die damals Neue Welt.

Diese Menschen und ihre Geschichten sind genau das, was mich besonders interessiert, denn sie existieren fast nur noch in dürren Lebensdaten weiter. Unsere Familien lebten weit überwiegend in solchen kleinen Ansiedelungen oder Klein(st)städten (unabhängig von der Existenz eines eventuellen Stadtrechts), sei es Ulm Lichtenau im Badischen ⇒ und viele Ortschaften im Umfeld des Klosters Schwarzach ⇒*****LINK***, Gingen an der Fils oder Göppingen im Schwäbischen ⇒****Link`????****, Wickenrode, Helsa oder Rommerode in Nordhessen ⇒****Link!!*** oder eben Gierstädt und andere thüringische Orte im Raum Gotha.

Bei Gierstädt beginnen die Rätsel bereits mit dem Erklärungsversuch des Ortsnamens. Über die Zeiten hinweg veränderte sich der Name weniger als man vielleicht erwartet könnte, zumindest soweit es in den historischen Belegen dokumentiert ist. Erste Nachweise gibt es für das damalige "Gerstete" bereits seit 1288, bis 1506 praktisch unverändert. Erst dann kam es zu einer Verschiebung des "e" in "Ger" zu einem "i", später "ie" und aus "stet" wurde zunächst "stedt" und erst spät das heute bekannte "städt".1 Gierstädt taucht schon relativ früh als besiedelte Fläche auf. Bereits im Frühmittelalter wird es in einer Urkunde erwähnt, allerdings nicht als feste Siedlung. In Urkunden tauchten Bezeichnungen auf wie Hermannusde Gerstete (1293), villeGerstete (1316), Kuno de Gerstete (1318), villa et campis Gerstete (1323, in mittelalterlichen Karten die Bezeichnung für ein einzelstehendes Gehöft mit dazugehörenden Feldmarken) oder Gierstedt (ab 1756). Unter der Namensbezeichnung Gierstedt habe ich auch online den größten Teil an Literatur gefunden.

In dem derzeit einzigen Buch, das die historischen Ortsnamen der Region Gotha behandelt, wird von Christian Riese als Ursprung des Namens beschrieben, dass Gēr-stete tatsächlich als Grundform des Namens anzusetzen sei. Wahrscheinlicher als ein "Ger" (Eigenname) und "-stedt" (Siedlungsort), also Siedlungsort des Ger, sei für ihn jedoch eine Erklärung mit regionalem Bezug. Statt eines Vornamens wäre gēro in dem Fall mittelhochdeutsch gēre „keilförmiges Stück Land, Schoß; langgezogenes dreieckiges Stück“. Bis nach Norddeutschland ist das Wort gêre in Flurnamen bekannt, und heute noch wird eine Eckverbindung als Gehrung bezeichnet.

dem derzeit einzigen Buch, das die historischen Ortsnamen der Region Gotha behandelt, wird von Christian Riese als Ursprung des Namens beschrieben, dass Gēr-stete tatsächlich als Grundform des Namens anzusetzen sei. Wahrscheinlicher als ein "Ger" (Eigenname) und "-stedt" (Siedlungsort), also Siedlungsort des Ger, sei für ihn jedoch eine Erklärung mit regionalem Bezug. Statt eines Vornamens wäre gēro in dem Fall mittelhochdeutsch gēre „keilförmiges Stück Land, Schoß; langgezogenes dreieckiges Stück“. Bis nach Norddeutschland ist das Wort gêre in Flurnamen bekannt, und heute noch wird eine Eckverbindung als Gehrung bezeichnet.

Das würde den Namen also etwa als "Siedlung im Winkel, in einer Einbuchtung“ erklären. Wenn man auf einer Karte die Lage Gierstädts betrachtet, bestätigt sich diese Erklärung, denn Gierstädt liegt in einem Winkel am Hang der Fahner'schen Höhen.

Gemeinsam mit Groß- und Kleinfahner, zwei Dörfern in der unmittelbaren Nachbarschaft, gehörte Gierstädt zum Besitz der adelligen Familien von Seebach. Seit dem frühen 15. Jahrhundert waren diese die herrschende Familie in der Region Fahner Höhe. Bis 1463 gehörte, die Dörfer den Herren von Vanre, die es damals an die von Seebach verkauften. In deren Besitz war es bis 1839. Aufgrund der großen räumlichen Nähe und der gemeinsamen Verwaltung gibt es auch geschichtlich große Gemeinsamkeiten, und es ist davon auszugehen, dass die meisten Geschehnisse, die einen Ort betreffen, auch die beiden anderen in Mitleidenschaft gezogen haben werden - abgesehen von wahrscheinlich ausgesprochen regionalen Ereignissen wie ein Feuer etc.

2. Gierstädt (und Fahner Höhen) im Mittelalter, Reformation, 30jähr. Krieg

Angesichts der vielen Unglücke, die über das kleine Gierstädt seit der Existenz von Aufzeichnungen hereingebrochen sind, ist es ein Wunder, dass der Ort überhaupt noch existiert - statt wie so viele andere abgegangen zu sein, beginnend beispielsweise 1225/26 als schwere Missernten und Hungersnöten im ganzen Herzogtum Gotha herrschten, oder im Jahr 1348, als von einem schweren Erdbeben in Thüringen berichtet wird.

Wie überall sonst wurde auch das Herzogtum Gotha vom Auftauchen der Pest nicht verschont. Zwischen dem ersten bekannten Auftreten der Empidemie in Erfurt 1349/50 und dem letzten 1636 sind sechs Ausbruchswellen im Herzogtum bekannt. Mit welcher Wucht die Pest die Orte traf, sieht man an dem erschreckenden Wüten in Gierstädt:

Am 11. Juli 1636 brach die Krankheit in Großfahner aus, nur wenige Kilometer weiter war auch Gierstädt unweigerlich betroffen. Von den knap 300 Einwohner waren nach dem Ausbruch 227 tot - knapp 90% der Bevölkerung wurden ausgelöscht.

Und als ob das nicht schon genug war, brachten Soldatenströme der unterschiedlichsten Parteien, die kreuz und quer den Heeresstraßen in die unterschiedlichsten Richtungen zogen, zusätzlich einen anderen Schrecken mit sich. Der 30jährige Krieg. Ab etwa 1630 war das Gebiet um Gotha von den Kämpfen betroffen, nachdem die verschiedenen Teilkriege ,.... ausgebrochen waren. ..... zählt als Beginn des 30jährigen Krieges. Die unterschiedlichen Armeen zogen häufig durch Thüringen mit seiner zentralen Lage, zumeist in einer Linie von Südwest mit Baden und der Pfalz über nördliche Teile von Bayern und Hessen, Thüringen und Anhalt, nach Nordost mit Brandenburg, Mecklenburg und Pommern (heute als die "Zerstörungsdiagonale" des 30jährigen Krieges bezeichnet). Wesentlich weniger betroffen war beispielsweise die Region hier oben in den Holsteinieschen Marschen als relativ abgelegenes, wenig interessantes Gebiet.

E

E s gibt historische Berichte von den unterschiedlichsten Menschen jener Zeit über das Leid, das die verschiedenen Soldaten mit ihren enormen Trossen verursachten - von Soldaten wie deqm Landsknecht Peter Hagendorf (siehe Auszug2 links) aus Zerbst im heutigen Sachsen-Anhalt beispielsweise oder des Maurus Friesenegger(siehe Auszug3 rechts), Abt im oberbayerischen Kloster Andechs In Form von Tagebüchern schilderten Hagedorn, Friesenegger und einige andere ihre Erlebnisse während des 30jährigen Krieges.

s gibt historische Berichte von den unterschiedlichsten Menschen jener Zeit über das Leid, das die verschiedenen Soldaten mit ihren enormen Trossen verursachten - von Soldaten wie deqm Landsknecht Peter Hagendorf (siehe Auszug2 links) aus Zerbst im heutigen Sachsen-Anhalt beispielsweise oder des Maurus Friesenegger(siehe Auszug3 rechts), Abt im oberbayerischen Kloster Andechs In Form von Tagebüchern schilderten Hagedorn, Friesenegger und einige andere ihre Erlebnisse während des 30jährigen Krieges.

M aurus Friesenegger kannte als Abt nicht nur die Situation der Klosterbrüder, der Mönche in anderen Klöstern, sondern war ausgesprochen gut informiert über die Vorgänge in den verschiedenen Städten und Orten in seiner Region und darüber hinaus.

aurus Friesenegger kannte als Abt nicht nur die Situation der Klosterbrüder, der Mönche in anderen Klöstern, sondern war ausgesprochen gut informiert über die Vorgänge in den verschiedenen Städten und Orten in seiner Region und darüber hinaus.

Diese beiden genannten Bücher bieten sehr unterschiedliche Blicke was es natürlich besonders spannend macht, sie zu lesen: Einmal der Söldner, etwas anderes war Hagendorf nicht, der alles andere als ein Kriegsheld war, und der Abt mit seinen Berichten über das Leid der Menschen auf dem Lande. Was die Menschen damals durchgemacht haben, kann man allenfalls erfassen, wenn man diese Bücher liest, die aus den Erlebnissen einiger weniger Menschen stammten, die zu der Zeit lesen und schreiben konnten. Leider habe ich kein Tagebuch aus Thüringen gefunden.

Für Thüringen war die Lage wie schon erwähnt fatal. Die alte Heerstraße des Rennsteigs war die "Schnel lstraße" für die kämpfenden Truppen von Sachsen aus, die über die Höhen des Thüringer Waldes im katholischen Bereich Bayerns/Frankens einfallen konnten. Sie erreichten Coburg und Nürnberg, gerade Nürnberg ein bedeutendes Zentrum, und von der Thüringer Höhe auf dem Rennsteig aus kam man über die anschließenden Heerstraßen weiter nach Baden, oder von dort nach Nordosten. Ähnlich war es in Nord-Süd-Richtung. Unschwer zu erkennen, welche Folgen diese Lage Thüringens mit sich brachte.

lstraße" für die kämpfenden Truppen von Sachsen aus, die über die Höhen des Thüringer Waldes im katholischen Bereich Bayerns/Frankens einfallen konnten. Sie erreichten Coburg und Nürnberg, gerade Nürnberg ein bedeutendes Zentrum, und von der Thüringer Höhe auf dem Rennsteig aus kam man über die anschließenden Heerstraßen weiter nach Baden, oder von dort nach Nordosten. Ähnlich war es in Nord-Süd-Richtung. Unschwer zu erkennen, welche Folgen diese Lage Thüringens mit sich brachte.

Es war Tilly mit den kaiserlich Soldaten auf dem Weg nach Sachsen, der 1630 als erster Truppenkommandant durch das Thüringer Becken nach Nordosten zog. Eine Darstellung des 30jährigen Krieges an dieser Stelle ist ebenso wenig sinnhaft wie eine Beschreibung aller bekannten Geschehnisse in Thüringen.

Die Auswirkungen dieser Pandemie(n) und schier endlosen kriegerischen Auseinandersetzungen hatten auch in Gierstädt schier unfassbare Auswirkungen. Waren 1626 starben von 62 Familien, Alleinstehenden, Gesinde etc 230 Personen gestorben. Es ist kaum vorstellbar wie es gewesen sein musste, durch seinen Heimort zu gehen , die es in Gierstädt gegeben hatte, 62 Ehepaare, starben nur ein Jahr später ca 230 Personen an der Pest.

Überall werden Menschen und Städte soweit möglich auf den Ernstfall eines Angriffs vorbereitet: Die Stadt Gotha wird zu einer Garnison ausgebaut, ebenso wie Erfurt und Eisenach. Erfurt war mehr als 15 Jahre von schwedischen Truppen besetzt und wurde von diesen zu einer starken schwedischen Festung ausgebaut. Zu dem Zeitpunkt waren verschiedene Teile von Thüringen bereits von den schwedischen Truppen besetzt worden, die sich inzwischen in die Kämpfe eingemischt hatten. Nach der Durchquerung Thüringens führte der Weg den Haupttross quer durch Bayern nach Süddeutschland, wo 1632 die Schlacht am Lech stattfand. Es warern jedoch nicht nur die großen Truppen mit dem gesamten Tross an ihnen folgenden Menschen, die sich durch die Lande wälzten und vom Lande lebten. Immer wieder waren kleine Gruppen mit 20, 30, 100 Mann zu Fuß oder zu Pferde unterwegs in die eine oder die andere Richtung. Dass es nicht nur die großen Truppen und die großen Schlachten waren, die den 30jährigen Krieg prägten, kann man in Berichten der Coburger Staatschronik nachlesen. Obwohl Coburg im Besitz des evangelischen Sachsens war, lag die fränkische Kleinstadt mit fast allen Grenzen an die fränkischen katholischen Besitzungen - und war beständig Ziel von Angriffen, Übergriffen und Plünderungen. Viele Menschen, die überlebten, wanderten ab, kehrten nicht zurück und Der tatsächliche Bevölkerungsverlust lässt sich auch nur schwer und genau feststellen, da aus vielen Regionen die Menschen nicht nur flohen, sondern für immer Abwanderten und nicht wieder in ihre Heimat zurückkehrten.

3. bis zur Revolution von 1848 / Auswanderung der Nacks von 1852

Waren 1625 in Gierstädt noch 62 Ehepaare, starben nur ein Jahr später ca 230 Personen an der Pest. 1702 war die Zahl der Bewohner auf gerade einmal etwa 250 Personen gestiegen, noch über 100 Jahre später war die Einwohnerzahl nicht signifikant gestiegen, 1817 waren es nämlich 50 Ehepaare bei ca. 250 Einwohnern. Heute besitzt Gierstädt weniger als 900 Einwohner. Das Buch "Heimathskunde für die Bewohner des Herzogthums Gotha: Geographie des Herzogthums Gotha, Band 1 Geographie des Herzogthums Gotha" von 1845, nennt in Gierstädt gerade einmal 70 Häuser mit insgesamt 289 Einwohnern.

Als die evangelische Kirche in der Phase von ca 1580 bis 1640 Visitationen in Thüringen und Franken durchführte um zu sehen, wie sich die noch vergleichsweise junge Kirche so schlug, war gerade eine Phase großer "Ernsthaftigkeit", starker Moralität und eher Sinnesfeindlichkeit, worin man nicht nur das Zeichen eines guten Christenmenschen sah, sondern auch eine Abgrenzung von der katholischen Kirche.

Erstaunlich ist ein Zitat aus der Visitation, die Gierstädt erwähnt:

(..) [gegen] auch unter den Gemeindegliedern allenthalben eingerissene Trinksucht waren die Visitatoren so gut wie machtlos***). Wir sahen ja bereits, wie sehr selbst der geistliche Stand von diesem deutschen Nationallaster ergriffen war, wie keine Taufe und keine Hochzeit gefeiert wurde, ohne beim festlichen Gelage dem Trünke zu fröhnen. „Fressen und Saufen bis an den hellen Morgen" entsprach dem Zuge der Zeit. Oft vertrinkt der deutsche Bauer Haus und Hof.

Und Franken war eine gewaltige „Zechprovinz". In Römhild trinkt ein Weib täglich 5 Maas Wein. Allgemein verbreitet war im gesegneten Frankenland der Weinbau.

Thüringen weist dagegen einen namhaften Branntweinkonsum auf. Das kleine Dorf Gierstädt hatte vier bis fünf Branntweinhäuser. Auch in der Stadt Gotha muss viel Branntwein gebrannt worden sein.

Auf die Klage der dortigen Geistlichkeit über das eingerissene Branntweintrinken berichtet der Stadtrat: „Es wehre ihnen nichts lieber, als dass das Branntweinbräuen am Waitzten gänzlich abgeschafft, oder doch nur etlich wenig Personen zugelassen werde, weil denn vordessen durch einen fürstlichen Bevehl mehr nicht denn dreyen dasselbe zugelassen. Sie bitten ernstlich, dass es auffs neue durch einen fürstlichen Bevehl abgeschafft werde , weill es ja grosse Sünde, dass die edle Gabe des Waitzens so übell angewendet werde."

Johann Gerhards Visitationswerk in Thüringen und Franken,

herausgegeben von Berbig, Georg,

Gerhard, Johann, 1582-1637, Visitations, Ecclesiastical, Gotha

Eine großartige Quelle für die Einwohner in Gierstädt um 1700/02 ist das Häuserregister, das Ulrich Oberegger, zu jener Zeit Pfarrer der evangelischen Kirche, erstellte. Damals wurde in den evangelischen Gemeinden ein Kommunikantenregister geführt, in dem festgehalten wurde, welche Gemeindemitglieder das Abendmahl besuchten, und anhand dieser Register ergaben sich folgende 50 Häuser und deren Bewohner für Gierstädt. Anbei die Daten von Pfarrer Oberegger als PDF ⇐ zum Nachlesen.

|

|

|

|

|

Die Gemeinde Gierstedt bei Grossfahner in Gotha

|

||

|

nach den Komunikantenregister vom Jahre (Auszug aus den Registern der Kirche zu St. Bonifacius in Gierstedt; |

||

| Haus | Name der Familie | Anmerkungen |

| Haus 1: | Anna Grässer | |

| Haus 2: | Melchior Reichart | |

| Haus 3: | Nicolaus Stenke | |

| Haus 4: | Johann Ernst Beerwolf | |

| Haus 5: | Nake | Christoph Severus Nake (*18.12.1667), Anna Maria uxor Cath. Elis. (*11.10.1695) |

| Haus 6: | Christopherus Montag | |

| Haus 7: | Laurentius Ebenretter | |

| Haus 8: | Heinrich Kallenberg | |

| Haus 9: | Christoph Lenze | |

| Haus 10: | Johanna Zirfus | |

| Haus 11: | Johannes Kolbe | |

| Haus 12: | Johanna Voigt | |

| Haus 13: | unbewohnt, ehemals(?) Gottfried Wagner, nunc Cath. Martha Kolbe |

|

| Haus 14: | Elisabeth Kluge | |

| Haus 15: | + Martin Blauert | |

| Haus 16: | Georg Blau | |

| Haus 17: | Johann Christoph Gewalt | |

| Haus 18: | Hans Georg Gewalt | |

| Haus 19: | Nicol. Voigt, Mathias Gewalt Madgdalene Oswald |

|

| Haus 20: | Adam Buffleb | |

| Haus 21: | Jeremias Peter | |

| Haus 22: | Conrad Stuckart | |

| Haus 23: | Cath. Körber | |

| Haus 24: | Joh. Adam Gewalt Hans Adam Oswald |

|

| Haus 25: | Anna Cath. Körber | |

| Haus 26: | Hans Adam Gewalt | |

| Haus 27: | Joseph Berger | |

| Haus 28: | + Cath. Gewalt Andreas Gewalt | |

| Haus 29: | Gottfried Reinhardt | |

| Haus 30: | Joh. Christoph Rehaus | |

| Haus 31: | Barbara Wigand | |

| Haus 32: | Johannes Hochheim | |

| Haus 33: | Jacobus John. (? ) | |

| Haus 34: | Dietrich Kolbe | |

| Haus 35: | NACK |

Georg Nack (*15.10.1650) Melchior (*28t.10.1680), Children: |

| Haus 36: | Nicol. Buffleb | |

| Haus 37: | Joh. Andreas Rehaus | |

| Haus 38: | Volkar Oswald | |

| Haus 39: | + Martha Oswald | |

| Haus 40: | leerstehend | |

| Haus 41: | leerstehend, davor Cath. Weber |

|

| Haus 42: | Cath. Rehbock | |

| Haus 43: | Nic. Wigand | |

| Haus 44: | Hermann Eward | |

| Haus 45: | Joh. Melchior Zierfus, Gottfried Buffleb |

|

| Haus 46: | NACK |

Heinrich Nack (*7.2.1657), Martha Cath (9.7.1682), |

| Haus 47: | Elias Zierfus | |

| Haus 48: |

Heinrich Buffleb |

|

| Haus 49: | Friedrich Unbescheid | |

| Haus 50: | Laurentius Kerstett | |

| Haus 51: | leerstehend, Appach |

|

| Haus 52: | Catharina Wagner | |

| Haus 53: | Hans Cranichfeld | |

| Haus 54: | Christoph Strauberg | |

| Haus 55: | Hans Stoy, Elisabeth Morge |

|

Quelle: Roland, Verein zur Förderung

der Stamm-, Wappen- und Siegelkunde

9. Jahrgang, 1909, S.33

Wie aus der Liste hervorgeht, gibt es mindestens 2, eher 3 Familien mit dem Namen Nack, bzw. Nacke. Übrigens ist der Name Nacke in der Region ausgesprochen häufig - in Gierstät, Gotha, Erfurt ...

- Georg Nack (*15.10.1650) mit Ehefrau Margareth (*9.5.1659)

sowie die 7 Kinder (vermutlich werden über 14-jährige - Konfirmierte - nicht mehr als "Kinder" bezeichnet)- Melchior (*28t.10.1680) (offenbar taucht der Vorname Melchior bereits sehr früh in den Familien Nack auf)

- Catharina Martha (*31.3.1683),

- Marg(arethe) (*25.2.1686)

- Nicolaus (*20.10.1688)

- Heinrich (*9.2.1691)

- Hans Georg (*30.4.1696)

- Catharina Magdalena (*18.2.1701)

- Heinrich Nack (*7.2.1657) mit Ehefrau Martha Barb(ara) (*26.6.1663),

sowie die 5 Kinder- Martha Catharina (*9.7.1682),

- Maria Magdalena (*18.1.1685),

- Simon (*23.10.1688),

- Anna Martha (*1.6.1695),

- Johannes Heinrich (*27.9.1698)

sowie mit dem Familiennamen Nake:

- Christoph Severus Nake (*18.12.1667) mit Ehefrau Anna Maria (und wahrscheinlich dem Kind) Catharina Elisabeth (*11.10.1695)

Tatsächlich lässt sich "meine" Familie Nack auf das oben genannte Ehepaar Georg Nack (*15.10.1650) mit Ehefrau Margareth (*9.5.1659) und deren Sohn Nicolaus zurückverfolgen - wie wir durch den Stammbaum auf der Familienseite Nack erfahren hatten - diese Liste führt sogar noch eine Generation weiter zurück. Da wir leider nicht wissen auf welche Daten sich die Ergebnisse von Albert Nack beziehen (die Aufstellung entstand im Rahmen eines notwendigen Ariernachweises zur weiteren Beförderung im Postdienst), fällt es mir schwer, darin einen weiteren Namens- und Datenbeweis zu finden. Wenn dem so wäre, wäre es einfach großartig!

In der Familienübersicht die wir kannten, fehlen bisher 2 Kinder: nämlich Heinrich und Hans Georg.

Nach den gefundenen Kirchendaten gab es in den Jahren 1650-1750 mindestens 20 Personen unterschiedlicher Generationen namens Nack, was sehr dafür spricht, dass es sich bei Gierstädt um den langjährigen Wohnort handelte.

Sicher ist, dass es Gierstädt war, von wo aus mein Vorfahr Johann Melchior samt seiner Frau und den meisten Kindern in die USA ⇒ auswanderte. Ihr ältester Sohn Heinrich Christian Nack ⇒ ***LINK***, mein 3-facher Urgroßvater, blieb zurück, sein Weg führte ihn als Holzvogt in den Dienst von Ernst II., Herzog des Fürstentums Sachsen-Coburg und Gotha, er blieb also im Raum Gotha.

Gierstädt hatte wenig zu bieten, und eine Karriere war für einen einfachen Landbewohner kaum möglich. Ob es außer Georg(ius) Nack noch andere Leinweber in den Familien Nack gegeben hat ist nicht bekannt, könnte jedoch durchaus denkbar sein, denn häufig waren es mehrere Familien, die gemeinsam in diesem Bereich arbeiteten. Die Weberei war kein Gewerbe, das eine Familie wirklich (gut) ernähren konnte, und viele fristeten ihr Leben mehr oder weniger gut.

Ein echtes Plus hatte jene Seite der Fahner Höhe: Der Boden wird als ausgesprochen fruchtbar bezeichnet, Weizen und andere Getreidearten gediehen herorragend, das Obst würde früher und besser reifen als in Gotha bzw der restlichen umgebenden Region. Die frühe Besiedelung ist zweifelsohne dem bevorzugten Mikroklima zu verdanken, das durch die Hügelkette geschaffen wird, die sich von Nordwest nach Südost zieht. Dies schützt die Fahner Gegend so gut, dass sich bereits im frühen 18. Jahrhundert der Obstanbau erfolgreich etablieren konnte - so gut, dass man schon bald vom "Obstgarten Thüringens" spricht.

Die Entwicklung von einer reinen klassischen Landwirtschaft zu einem der großen Obstanbaugebiete Deutschlands begann "erst" lange nach dem Dreißigjährigen Krieg, als die Herren von Seebach Mitte des 18. Jahrhunderts die ersten Obstgärten anlegen ließen. Versuche einer frühindustriellen Ansiedelung in Form von Bergbau, Abbau von Kohle und Alaunerzeugung, die ab 1720 unternommmen worden waren, beendeten die Herren von Seebach aufgrund fehlender ökonomischer Erfolge bald wieder. In einem zweiten Versuch verlegten sie sich auf Landwirtschaft, Obstanbau. Sie legten Wert auf gute Sorten und es gab sogar die herrschaftliche Anordnung, dass jedes Paar, anlässlich seiner Heirat einen Obstbaum pflanzen musste, um für die weitere Verbreitung und Erhöhung der Akzeptanz zu sorgen. Als 1770 Johann Volkmar Sickler als Pfarrer in die Fahner Höhe kam, der legendäre "Ahnherr" des ausgedehnten Obstbaus, gab es also bereits eine (unbedeutende) Verbreitung desselben. Ihm und den damaligen Heeren von Seebach ist es jedoch zu verdanken, dass der klassisch verbreitete Anbau von Äpfeln und Birnen durch die Süßkirsche erweitert wurde, die Sickler von einem Pfarrer aus dem Taunus bezog. Diese ersten Versuche mit Süßkirschen waren der Beginn der heute bekannten Obstanbaus. Zu Beginn sollen es nur drei Bauern aus der Region gewesen sein (die Namen Bufleb, Schierschmidt und Burkhardt werden genannt - im Gierstädter Nack-Stammbaum taucht der Name Bufleb mehrfach auf: mehrfach in dem oben eingefügten Häuserverzeichnis, eine als erste Ehefrau von Georgius Nack, und in Form von Hans Melchior Buffleb als Ehemann von Catharina Nack, einer Tochter aus der zweiten Ehe von Georgius Nack mit Margareth Grabslöb, weit vor dem Aufkommen des Obstanbaus), die Sickler davon überzeugen kann, es mit dem Obstanbau zu versuchen.

Schon bald drohen die Napoleonische Kriege die bisherigen Erfolge zu vernichten. Bereits 1806 - im Rahmen des vierten Koalitionskrieges - kommen die französischen Truppen auf dem Weg nach Osten durch die Gothaer Region. Die flache, von alten Wirtschafts- und Heeresstraßen durchzogene Gegend ist Durchzugsgebiet und Lagerplatz für die verschiedensten Truppenteile. Nicht von ungefähr werden die Obstgärten abgeholzt und dienen als Feuerholz. Es ist überliefert, dass ca. 20.000 französische Soldaten sich über das Gelände ergießen (mit kleinen Ortschaften, in denen jeweils nur etwa 150 oder 200 Menschen lebten und gerade so über die Runden kamen).

Concerned about the education “of adults and the ignorant”, Duke Ernest I of Saxony-Gotha (1601-1675) introduced in 1642 mandatory education for children from the age of five to twelve years old in his domains

Ein sehr eindringliches Beispiel für das Leid der Menschen damals ist der Auszug aus einer Chronik des Pfarrers von Kleinfahner, der in dem Journal "Der Grenzbote" abgedruckt wurde. Es beginnt mit einer zeitlichen Einordnung und dem Grund für die im Folgenden geschilderten Leiden der Menschen in Kleinfahner - und der ganzen Region.

Nach dem siebenjährgen Kriege blieb es im Ganzen ruhig bis 1806 im September, während im Auslande theilweise schwere Jahre waren,

durch das französische Revolutionswesen und Napoleon. Aber im September 1806 kündigte der Preuße dem Franzosen einen Krieg an,

wie es hieß deswegen, weil der Franzose seine Truppen nicht von deutschem Grund und Boden wegziehen wollte.

Preußen erschien mit vielen Truppen in hiesiger Gegend, die immer hin- und herzogen und oft schnell und kurz einquartirt wurden.

Einige Zeit geht ins Land, genau genommen nur weniger als 4 Wochen, während derer die Bewohner bereits mehrfach von den einen wie den anderen Truppenkontingenten heimgesucht worden waren. In Kleinfahner war es der dritte Tag der traditionellen Kirmes, die in jenem Jahr zweifelsohne nicht sonderlich lustig gewesen sein dürfte, als eine der gröten "Heuschreckenplage" jenes Krieges die Region erschütterte. An diesem Tag zog ein besonders großer Heeresteil über die Fahner Höhen und passierte Gierstädt und Kleinfahner. Es handelte sich dabei um Marschall Michel Ney, einen französischen Soldaten unter dem Kommando Napoleons, der als besonders tapfer galt. Nachdem bereits Tage zuvor die preußische Königin Louise auf dem Rückzug der Truppen durch den Ort kam, war es Ney, der nach der Schlacht bei Jena die preußische Armee verfolgte.

Ich hatte bei meinen eigenen Sorgen mich nicht viel um die Anderen bekümmern können, aber mein Gott! welche Verwüstung im Orte.

Ein einziges Mal trat ich an das Saalfenster und erblickte in der Ferne ein Feuer, dessen Flamme bis an die Wolken zu schlagen schien.

Ich hielt es für einen Brand in Tonna, allein es war, wie ich den andern Morgen vernahm, zwischen hier und Gierstädt gewesen, wo der

Theil von den 20.000 Mann, die der Marshall Ney commandirte, und die nicht in den Dörfern hatten unterkommen können, ein Bivouac

gehabt hatte. Solch einen Zustand hatte ich auch in dem sogenannten siebenjährigen preußischen Krieg mit Oestreich, den ich ganz erlebte,

nicht gesehen. Man sah ein Lager unter freiem Himmel. Dazu waren keine Zelte gebraucht worden. Man hatte die Einwohner von hier und

in Gierstädt gezwungen, ihr Geschirr anzuspannen und ihre Erntefrüchte in ihren Scheuern, Korn, Weizen, Gerste, Hafer ac. aufzuladen und

dahin zu fahren.

Wie üblich ernährte sich das Heer durch das Land, das sie durchquerten. Gerade für arme Landregionen eine Katastrophe, wenn sie, wie eben das Thüringische Becken, ständig in die verschiedenen Richtungen durchquert wurde. Nach dem Abzug dieser

Wo man Hafer, Korn ac. auf den Böden gefunden, hatte man es eingesteckt, mit fortgenommen und den Pferden so vorgeschüttet

auf die bloße Erde. Hierher war alles geschafft worden, was man aus Küchen, Kellern,Vorrathskammern, Kuh-, Schaf-, Schweine-

und Hühnerställen hatte fortbringen können. Dieses alles war in diesem Lager geschlachtet worden, und zwar auf die Art, daß

man den Thieren bloß den Kopf abgehauen, das Fell herabgerissen, Keulen und Stücke Fleisch abgetrennt, an Degen gesteckt

und so gebraten. Man fand dergleichen noch halb und ungar gebraten umherliegen, was man nicht hatte genießen können und

wieder weggeworfen; man fand die abgezogenen Schaffelle in ganzen Haufen aufeinanderliegen; bei einem Inwohner in Gierstädt

hatte man allein etliche dreißig Schafe genommen; ihre Köpfe, Eingeweide, Schwein-, Hühner-, Gänse-, Entenköpfe, Butter, Mus,

Fett- und Käsetöpfe lagen umher. Um das Feuer zu unterhalten, hatte man aus den Häusern Tische, Schränke, Stühle, Bänke

geholt; ich sah auch noch Ueberbleibsel von einem Leinweberstuhl, Bohlen und Bretter hatte man ins Feuer geworfen und verbrannt,

Karren und Wagen, auf welchen man das alles nebst ausgehobenen Hofthoren und Hausthüren beigeschafft hatte, hatte man

zuletzt ins Feuer geschoben und zum Theil halb, zum Theil ganz verbrannt.

Den Pfarrer hatten die unterschiedlichen (teilweise versprengten) Soldaten bis auf das fast letzte Hemd ausgezogen, nachdem dieser, inzwischen mangels Geld oder Nahrungsmittel die Schränke mit Wäsche und Kleidung geöffnet und selbst seine neue, wertvolle Jacke hergegeben hatte.

Während dieser Verfolgung kam es immer wieder zu Scharmützeln, auch in der Gierstädter Gegend, und es ist für mich immer wieder überraschend, dass die Zivilisten, die sich größtenteils im nahen Wald verbargen, überhaupt überlebten - unter ihnen auch einer meiner Vorfahren, Nicolaus Nack, der damals mit seinen knapp 20 Jahren in Gierstädt lebte. Später ging das Kampfglück in die andere Richtung, und die preußischen Truppen kehrten siegreich und mit jeder Menge Gefangener zurück, die - wen wundert es - wieder von den Ortsgemeinden verköstigt werden mussten4.

Der gesamte Auszug als PDF - Auszug aus der Chronik eines Pfarrers in Kleinfahner

Was es nun genau war, das die Familien Nack zur Auswanderung bewegte (es sind soweit bekannt keine Briefe, Tagebücher etc aus dieser Zeit erhalten, die genauer Auskunft darüber geben können), muss sich die Familie bereits im Laufe des Jahres 1851 dazu entschlossen haben, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Um ein Schiff zu besteigen, musste man damals nicht einfach nur ein Ticket kaufen. Zumeist vertrauten die Auswanderer ihre Touren einem Auswandereragenten an, die es überall in Deutschland gab. Diese waren für die unterschiedlichsten Unternehmer tätig, teilweise für Auswanderungsunternehmen, die sich gerne den Rahmen eines Vereins gaben (wie in der ersten Anzeige beispielsweise der "Thüringische Verein für deutsche Auswanderung"), oder für Expedienten, die beispielsweise ihre Überfahrten ab Hamburg oder Bremen verkauften. Beide bedienten sich der Auswanderungsagenten (in der 2. Anzeige zB einem Herrn Wille, wahrscheinlich in Gotha). Mit wessen Unterstützung die Eltern von Heinrich Christian Nack und dessen Geschwister in die USA kamen, wissen wir nicht, leider, ebenso wenig wann genau sie abreisten. Geplant war diese Abreise von Johann Melchior Nack vorgeblich am 26. Februar 1852. Woher wir das nun wissen? Aus der Zeitungsangabe ⇒ *********LINK*****, die diesen und seine Familie erwähnte.

Was es nun genau war, das die Familien Nack zur Auswanderung bewegte (es sind soweit bekannt keine Briefe, Tagebücher etc aus dieser Zeit erhalten, die genauer Auskunft darüber geben können), muss sich die Familie bereits im Laufe des Jahres 1851 dazu entschlossen haben, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Um ein Schiff zu besteigen, musste man damals nicht einfach nur ein Ticket kaufen. Zumeist vertrauten die Auswanderer ihre Touren einem Auswandereragenten an, die es überall in Deutschland gab. Diese waren für die unterschiedlichsten Unternehmer tätig, teilweise für Auswanderungsunternehmen, die sich gerne den Rahmen eines Vereins gaben (wie in der ersten Anzeige beispielsweise der "Thüringische Verein für deutsche Auswanderung"), oder für Expedienten, die beispielsweise ihre Überfahrten ab Hamburg oder Bremen verkauften. Beide bedienten sich der Auswanderungsagenten (in der 2. Anzeige zB einem Herrn Wille, wahrscheinlich in Gotha). Mit wessen Unterstützung die Eltern von Heinrich Christian Nack und dessen Geschwister in die USA kamen, wissen wir nicht, leider, ebenso wenig wann genau sie abreisten. Geplant war diese Abreise von Johann Melchior Nack vorgeblich am 26. Februar 1852. Woher wir das nun wissen? Aus der Zeitungsangabe ⇒ *********LINK*****, die diesen und seine Familie erwähnte.

4. Gierstädt und die Nacks nach 1852

Mit oder ohne "meinen" Nacks, Gierstädt blieb ein kleiner, weitgehend unbedeutender Ort in einer nördlichen, räumlichen Enklave des thüringischen Beckens ![]() .

.

Im Januar 2021 teilte mir eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung mit, dass "im hiesigen Personenstandsregister ab 1876" der Name Nack nicht (mehr) auftaucht. Dies überschneidet sich mit einer Bestandsangabe des Staatsarchivs Gotha, wo Unterlagen zum Bauvorhaben eines Reinhold Nack und des Maurermeisters Flock in Gierstädt aus 1879 aufbewahrt werden. Reinhold Nack war Maler/Anstreicher aus Gierstädt. In welche Linie Nack er gehört, ist im Moment noch offen.

Erwähnt wird er jedenfalls im Adressregister für Gierstädt, das alle Unternehmen im Herzogtum Gotha aufführte.

- 2 Gasthöfe: Gasthaus Rödinger und das Zum Goldenen Lamm, ein Gast- und Pensionshaus, Inhaber: August Kräter

- Anstreicher und Maler: Brückner B., Otto Friedrich, R. Nack, R. Venus

- Bäcker: A. Gewalt, G. Hildebrandt

- Bienenzüchter: Fr. Riemer

- Korbmacher: Paul Dreischärf

- Maurermeister: A. Tränhadt

- Windmühle: Franz Schöffel

- Samenhandel: Oswald Gewalt, Gotth. Hildebrandt

- Schmied: Herm. Steiding

- Schuhmacher: Fr. Riemer

- Spezereiwarenhandel: Aug. Kröter, Otto Rang, Otto Rödiger

- Tischler: Hugo Rachardt, Otto Starke

- Zimermeister: Wilhelm Kohlmann, Th. Spittel, Theod. Witter

Tatsächlich ließ sich Reinhold relativ schnell finden. Am 12.5.1845 in Gierstädt geboren, wurde er im Mai 1872 in Erfurt als Hausbewohner verzeichnet. Als Beruf wird Tüncher angegeben, und er wohnte in der Michaelisstraße, einer der bedeutenden Straßen im historischen Stadtkern von Erfurt. Er hielt sich seit 2 1/2 Jahren in der Stadt auf. Ein Arbeitgeber wird nicht angegeben, er war selbständig, weitere Angbaben zu Familie etc. gibt es nicht. Es ist auch über sein weiteres Schicksal nichts zu finden, Taufe oder Geburt in Gierstädt ebenso wenig. Offensichtlich war Reinhold nicht der einzige Nack in Erfurt. Allerdings taucht der erste Träger erst des Namens 1866 auf: Gustav Nack aus Kindelbrück wird im Häuserverzeichnis genannt, mit den Straßenangaben "Judenschule, Junkersand". Die beiden Straßen liegen etwa 6 Minuten Fußweg voneinander entfernt.

Tatsächlich ließ sich Reinhold relativ schnell finden. Am 12.5.1845 in Gierstädt geboren, wurde er im Mai 1872 in Erfurt als Hausbewohner verzeichnet. Als Beruf wird Tüncher angegeben, und er wohnte in der Michaelisstraße, einer der bedeutenden Straßen im historischen Stadtkern von Erfurt. Er hielt sich seit 2 1/2 Jahren in der Stadt auf. Ein Arbeitgeber wird nicht angegeben, er war selbständig, weitere Angbaben zu Familie etc. gibt es nicht. Es ist auch über sein weiteres Schicksal nichts zu finden, Taufe oder Geburt in Gierstädt ebenso wenig. Offensichtlich war Reinhold nicht der einzige Nack in Erfurt. Allerdings taucht der erste Träger erst des Namens 1866 auf: Gustav Nack aus Kindelbrück wird im Häuserverzeichnis genannt, mit den Straßenangaben "Judenschule, Junkersand". Die beiden Straßen liegen etwa 6 Minuten Fußweg voneinander entfernt.

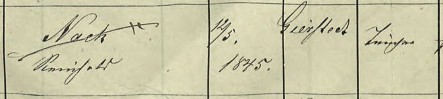

Reinhold scheint sich dazu entschlossen zu haben, Deutschland zu verlassen. Ein Reinhold Nack, der angab in "Gierstädt Gotha" geboren worden zu sein, wanderte 1883 offensichtlich aus. Er reiste offenbar alleine, vorgeblich als Kaufmann, von Hamburg aus an Bord des Schiffs Australia nach New York. Er kam in New York an - und ich fand bisher keine weiteren Angaben zu ihm. Keinesfalls ist er mit "dem einen anderen" Reinhold Nack identisch, der in Williamstown, Dodge, Wisconsin, USA lebte, und der sehr präsent mit den vorhandenen Angaben auf Ancestry ist. Letzterer ist in Wisconsin geboren und viel jünger.

Reinhold scheint sich dazu entschlossen zu haben, Deutschland zu verlassen. Ein Reinhold Nack, der angab in "Gierstädt Gotha" geboren worden zu sein, wanderte 1883 offensichtlich aus. Er reiste offenbar alleine, vorgeblich als Kaufmann, von Hamburg aus an Bord des Schiffs Australia nach New York. Er kam in New York an - und ich fand bisher keine weiteren Angaben zu ihm. Keinesfalls ist er mit "dem einen anderen" Reinhold Nack identisch, der in Williamstown, Dodge, Wisconsin, USA lebte, und der sehr präsent mit den vorhandenen Angaben auf Ancestry ist. Letzterer ist in Wisconsin geboren und viel jünger.

5. Anmerkungen, Quellenangaben etc:

1 https://www.mdr.de/mdr-thueringen/sendungen/gierstaedt_ortsname-100.html ; "Ortsnamen Thüringens - Landkreis Gotha", Christian Riese, Hamburg 2010, S. 88-90.

2 https://paintlater.files.wordpress.com/2012/02/hagendorf-diary.jpeg - Tagebuchauszug aus dem Tagebuch von Peter Hagendorf.

3 https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10373400?page=,1 - Friesenegger, Maurus: Chronik von Erling und Heiligenberg Andechs während des dreißigjährigen Krieges

4 https://www.google.de/books/edition/Die_Grenzboten/Lr460C7ks2wC - Der Grenzbote I, 1866, S. 134 ff - Auszug aus einer Chronik des Pfarrers von Kleinfahner (… „als 1806 der Preuße dem Franzosen einen Krieg“ ankündigte)

- Zugriffe: 37

Familie(n) Nack in die USA

1. Vor der Reise - Vorbereitungen und Aufbruch

2. An Bord der Highland Mary und Ankunft in New York

Vor der Reise - Vorbereitungen und Aufbruch

Gerade in den vergangenen Tagen dachte ich, wie "fantastisch ist das Netz" :-).

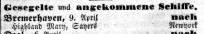

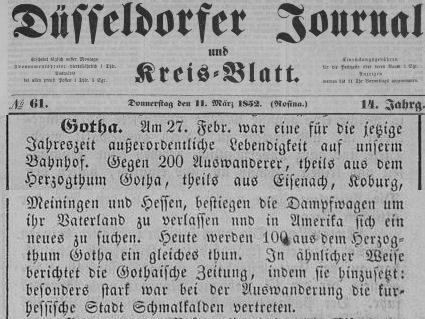

In den Tiefen des Netzes entdeckte ich in einer Düsseldorfer Zeitung aus dem Jahr 1852 einen Hinweis auf eine Gruppe von Auswanderern, die sich von Gotha aus per Eisenbahn auf den Weg nach Norden machen wollten, um von Bremen aus in die Neue Welt abzureisen. Es dauerte nur zwei Tage, dann fand ich den Originalartikel, aus dem die Düsseldorfer Zeitung zitierte:

Am 28. Februar 1852 meldete die Gothaische Zeitung, dass in den vergangenen beiden Tagen über 150 Personen am Gothaer Bahnhof auf ihre Abreise warteten. Nach dem Düsseldorfer Journal vom 11. März seien es knapp 200 Personen aus dem Herzogtum Gotha, aber auch aus Eisenach und Coburg, Meiningen und Kurhessen (Schmalkalden) gewesen.

Die Gruppe habe ein weit entferntes Ziel vor Augen gehabt: Amerika.

Leider fehlen neben den Namen der Ausreisenden (etwas viel verlangt, ich weiß), auch Hinweise darauf, ob a) jemand die Reise organisiert hatte, ob b) alle einen gemeinsamen Abreisehafen ansteuerten oder sich ihre Wege unterwegs trennten und einige nach Hamburg oder zu niederländischen Häfen reisten, c) alle New York als Ziehafen hatten, oder ob auch Schiffe nach Boston oder New Orleans oder Kanada steuerten.

Gotha war durch die unmittelbare Lage an der Strecke Kassel - Erfurt - Halle - Leipzig für seine Größe relativ frühzeitig ans Eisenbahnnetz angeschlossen. Die Bahnkarte Deutschland von 1849 zeigt eines der großen Probleme der damaligen Reisenden, nämlich die fehlende Nord-Süd-Verbindung Kassel - Hildesheim - Bremen (siehe http://geoportost.ios-regensburg.de/viewer/hebisppn_401359956). Die Reisenden mussten entweder auf die Ostroute Halle-Magdeburg-Hamburg ausweichen, was wenig Sinn gemacht hätte, über Halle-Braunschweig-Hannover reisen, oder, was eher wahrscheinlich ist über Kassel nach Karlshafen zu fahren und dann per Schiff die Weser entlang bis Bremen. Für die allermeisten Reisenden, die in ihrem Leben nie gereist waren, ein unglaubliches Abenteuer.

Auch wenn ein echter Nachweis fehlt, kann man glaube ich in der Gesamtschau der bekannten Daten davon ausgehen, dass zumindest die Familie Johann Melchior Nack tatsächlich mit in dieser Reisegruppe war.

Daten zur Familie Melchior Nack:

- 9. Februar 1852 - Der Mitarbeiter Perlet des Herzoglich Sächsischen Justizamtes in Tonna erlässt die Aufforderung an alle möglichen Gläubiger der Familie Melchior Nack, dass dieser mit seiner Familie, der auch zwei verheiratete Söhne angehörten, die Auswanderung in die USA plane. Mit diesem Hinweis hatten Menschen, denen die Nacks noch Geld schuldeten, für die Dauer von 2 Wochen die Möglichkeit, dieses beim Justizamt bekannt zu machen. Geschah dies nicht, bekamen die Familienmitglieder die Reisepässe ausgehändigt, mit denen sie das Land verlassen und in die USA ausreisen konnten.

- 13. Februar 1852 - Diese Aufforderung erschien im Regierungs- und Intelligenzblatt für das Herzogtum Gotha.

Die "anderen" Nacks wurden kurz darauf als Auswanderungswillige veröffentlicht:

Die "anderen" Nacks wurden kurz darauf als Auswanderungswillige veröffentlicht:

Gottlieb Nack, ebenfalls aus Gierstädt, ebenfalls mit Familie, planten "zu Anfang des künftigen Monates" nach Amerika übersiedeln. Wenn man die vom Justizamt verordnete Wartezeit einkalkuliert, hätten sie erst nach dem Abfahrtstermin der Reisegruppe das Herzogtum Gotha verlassen können. Da sie mit der Familie Gottliebe Nack an Bord der Highland Mary abfuhren, hat es offensichtlich geklappt, dass die beiden Familien sich spätestens auf der Gangway oder an Bord der Highland Mary wieder trafen. siehe unten ⇓ - 26. Februar wird in der Aufforderung des Justizamtes als geplantes Abreisedatum, und dies passt genau zu dem Bericht der Gothaischen Zeitung, dass eine Gruppe Auswanderer zu diesem Datum abreisen will. Ich denke, dass man tatsächlich davon ausgehen kann, dass die Familie Johann Melchior Nack unter den Reisenden war. Diese Information hätte ich ohne den Zeitungsartikel sicherlich nie gefunden.

- 26./27. Februar 1852 - Abreise der Reisegruppe, sehr wahrscheinlich mit der Familie Melchior Nack von Gotha aus per Zug in Richtung Bremen.

- unbekannt - Ankunft in Bremen

- unbekannte Dauer - Aufenthalt in Bremen/Bremerhaven

- 9. April 1852 - Abfahrt von Bremerhaven an Bord der Highland Mary mit Ziel New York (Allgemeine Auswandererzeitung Rudolstadt) siehe unten ⇓

- 01. Juni 1852 - A

nkunft in New York, Castle Garden (Allgemeine Auswandererzeitung Rudolstadt) siehe unten ⇓

nkunft in New York, Castle Garden (Allgemeine Auswandererzeitung Rudolstadt) siehe unten ⇓ - unbekannt - Weiterreise nach Sheboygan

- unbekannt - Ankunft in Sheboygan

I m Düsseldorfer Journal vom 11. März 1852 erschien eine Nachricht, die mich aufmerken ließ. Dort wurde beschrieben, dass von Gotha aus 2 Gruppen Auswanderer mit dem Ziel der Auswanderung aufgebrochen waren. Eine Gruppe von etwa 200 Menschen war am 27. Februar 1852 aufgebrochen, am 11. März 1852 wollten nochmals 100 Personen aus dem Herzogtum Gotha vom Gothaer Bahnhof aus aufbrechen. Wir nehmen an, dass die Nacks in einer der beiden Gruppen waren.

m Düsseldorfer Journal vom 11. März 1852 erschien eine Nachricht, die mich aufmerken ließ. Dort wurde beschrieben, dass von Gotha aus 2 Gruppen Auswanderer mit dem Ziel der Auswanderung aufgebrochen waren. Eine Gruppe von etwa 200 Menschen war am 27. Februar 1852 aufgebrochen, am 11. März 1852 wollten nochmals 100 Personen aus dem Herzogtum Gotha vom Gothaer Bahnhof aus aufbrechen. Wir nehmen an, dass die Nacks in einer der beiden Gruppen waren.

Offen ist für mich die Frage, ob sie  mit einer Auswanderungsagentur reisten, wie beispielsweise mit der Firma Lüdering & Comp, die mit der Anzeige links Werbung für ihren Agenten machte. Diese Firma agierte von Bremen aus und besaß Eduard Wille in Gotha als ihren bevollmächtigten Agenten. Ich gehe davon aus, dass die meisten Auswanderer damals mangels Erfahrung im Umgang mit all den Fragen und Problemen, die bei einer Auswanderung auf sie zukommen konnten, auf einen der unzählichen Agenten zurückgriffen. Erstaunlich viele Agenturen begannen in Türingen zu operieren, beispielsweise ein Paul Cyriax in Gotha für F.J. Wichelhausen in Hamburg, die ihre Passagiere über die Reederei Sloman transportieren ließen. Oder Carl Burckas in Gotha mit Überfahrt ebenfalls über Hamburg. Diese gingen sogar so weit die Schiffe zu nennen, mit denen die Fahrten geplant waren. 1852 wirbt J.H.P. Schröder und Comp. in Bremen mit dem Agenten Wendelmuth in Liebenstein, Friedrich Kestner in Waltershausen für den Thüringischen Verein für Deutsche Auswanderung oder für die Firma Carl Pokrantz und Comp. in Bremen Johann Adolph Seifferrth's Söhne.

mit einer Auswanderungsagentur reisten, wie beispielsweise mit der Firma Lüdering & Comp, die mit der Anzeige links Werbung für ihren Agenten machte. Diese Firma agierte von Bremen aus und besaß Eduard Wille in Gotha als ihren bevollmächtigten Agenten. Ich gehe davon aus, dass die meisten Auswanderer damals mangels Erfahrung im Umgang mit all den Fragen und Problemen, die bei einer Auswanderung auf sie zukommen konnten, auf einen der unzählichen Agenten zurückgriffen. Erstaunlich viele Agenturen begannen in Türingen zu operieren, beispielsweise ein Paul Cyriax in Gotha für F.J. Wichelhausen in Hamburg, die ihre Passagiere über die Reederei Sloman transportieren ließen. Oder Carl Burckas in Gotha mit Überfahrt ebenfalls über Hamburg. Diese gingen sogar so weit die Schiffe zu nennen, mit denen die Fahrten geplant waren. 1852 wirbt J.H.P. Schröder und Comp. in Bremen mit dem Agenten Wendelmuth in Liebenstein, Friedrich Kestner in Waltershausen für den Thüringischen Verein für Deutsche Auswanderung oder für die Firma Carl Pokrantz und Comp. in Bremen Johann Adolph Seifferrth's Söhne.

Allerdings war dem Bremer Senat sich damals schon der Tatsache bewusst, dass Bremen zu der Zeit DER deutsche Auswandererhafen war, und die Menge an Menschen, diedurch die Stadt strömten, unmöglich sich selbst überlassen werden konnten - zum Nutzen der Auswanderer und der Bewohner der Stadt. Sie begannen bereits im Oktober 1832 mit einer "Verordnung wegen der Auswanderer mit hiesigen oder fremden Schiffen", dem ersten deutschen statlichen Gesetz betreffs Auswanderung. 1851 entstand in Bremen das "Nachweisungsbureau für Auswanderer", gegründet durch die Handelskammer Bremen. Die Mitarbeiter dieses Büros hatten quasipolizeiliche hoheitliche Aufgaben für das Auswandererwesen. Zu den Aufgaben des Büros gehörte die Versorgung der Auswanderer mit Informationen, Listen und Preisübersichten bis hin zum Angebot von Schlichtung bei Auseinandersetzungen zwischen Auswanderern und Expedienten. Die Reisenden erfuhren, wo sie ihr Gepäck bis zur Abreise lassen konnten, und wer es transportieren konnte, wenn es sich um umfangreichere Mengen handelte. Da die Kapazität des Auswanderer Hauses nicht ausreichte, war es notwendig, die Auswanderer mit Listen zu versorgen - wo man preiswert, sauber und sicher wohnen und sich mit Nahrungsmitteln versorgen konnte, teilte ihnen die Preise für Lebensmittel und Hardware mit, die sie eventuell noch für die Überfahrt brauchten. Nicht alle Auswanderer kamen bereits mit einem Kontrakt zwischen ihnen und einem Beförderer in Bremen an. Tatsächlich war es eine nicht unerhebliche Zahl, die mit Sack und Pack (oder auch ohne das, wenn die Emigranten beispielsweise verbotenerweise ihren Heimatstaat verlassen hatten) in den Häfen eintraf, die dann durch die Büros der Expedienten tingelten und nach guten Konditionen für eine Überfahrt suchten. Waren Auswanderer in der Anfangszeit der Auswanderung noch in (Familien)Gruppen unterwegs, waren es später Einzelreisende, denen es wesentlich leichter gefallen sein durfte, für sich allein Unterkunft und Überfahrt zu finden. Gab es Streitigkeiten, versuchte sich das Bureau auf Nachfrage einzuschalten und eine Lösung zu erreichen.

Zum Zeitpunkt der Auswanderung der Nack-Familien gab es weitergehende Bemühungen zur Regulierung und Verbesserung der Zustände in den Häfen oder auf den Schiffen. 1855, drei Jahre nachdem die Nacks übergesetzt waren, wurde zur Beaufsichtigung des gesamten Geschäftsbetriebes der Auswandererexpedition die Deputation für das Auswandererwesen eingerichtet, die jene exekutiven polizeilichen Aufgaben übertragen bekamen. Sie erhielten jeweils die Auswandererlisten und waren dazu befugt, die Abfahrt der Schiffe zu gestatten, wenn alles in Ordnung zu sein schien. 1887 wurde daraus die Behörde für das Auswandererwesen. Am 6. Mai 1846 war durch den Bremer Senat die Verordnung in Betreff der Zahl der mit von Bremen expedirten Schiffen zu befördernden Passagiere, sowie der Beschaffenheit und Verproviantirung der Passagierschiffe erlassen worden. Durch die Verordnung sei "Bedacht genommen, denjenigen Auswanderern, welche mit den von Bremen aus expedirten Schiffen befördert werden, eine zweckmäßige Einrichtung für ihre Ueberfahrt und thunlichste Sicherheit für die Erreichung ihres Bestimmungsorts und für eine gute Behandlung auf der Reise zu gewähren". Diese Verordnung orientierte sich vor allem an den Vorgaben, welche an Bord der Schiffe zu erfüllen waren. Andernfalls würde das Schiff keine Erlaubnis zum Verlassen des Hafens erhalten.

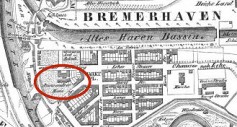

Zu dem Zeitpunkt als die Nacks in Bremen ankamen, war die Stadt schon lange kein Hochseehafen mehr. 60 Kilometer entlang der Weser im Landesinneren gelegen, hatte man schon sehr früh darüber nachdenken müssen, wie man Schiffe mit viel Tiefgang anlanden lassen könne. Lösung war die Gründung eines Hafengeländes, angrenzend an den "Alten Hafen", später kam ein neuer Hafen hinzu (die Abbildungen stammen aus der Leipziger Illustrierten 18512), beide an der Westermündung gelegen. Südlich davon schloss sich das ausgehobene Hafenbassin an, in dem die Schiffe beladen resp. bestiegen wurden, es folgten ein paar wenige Straßen und Gebäude. Westlich des Marktplatzes schloß sich das Auswanderer Haus mit umfangreichen Nebengebäuden und einer großen Rasenfläche an. Es entstand Bremerhaven.

Da es vor 1862 keine Eisenbahnverbindung gab, mit der Auswanderer von Bremen nach Bremerhaven gelangen konnten mussten sie mit Pferdewagen oder über die Weser mittels Lastkähnen die Strecke überwinden. Hierfür mussten die Auswanderer in der Regel 2-3 Tage veranschlagen.

Endlich an ihrem ersten großen Teilziel angekommen, erwartete die Auswanderungswilligen das sogenannte Auswanderer Haus. Dort sollten 2000 Menschen mit für damalige Zeit aufwändiger Qualität untergebracht werden - nicht nur Verköstigung sondern auch Übernachtung für längere Phasen.

Das Auswanderer Haus wurde auf einem fast 3000 Quadratmeter großen Platz innerhalb des Stadtgebietes des neuen Bremerhavens errichtet, der in größtmöglicher Nähe zur Anlagestelle der Schiffe lag. 1849 hatte man mit dem Bau begonnen, und nach knapp einem Jahr Bauzeit gelang es dem Architekten Müller den Bau zu vollenden.

Zitat aus einer Beschreibung des Hauses2:

"Das Haus hat 177 Fuß [Anmerkung: 35 Meter] Fronte, 110 Fuß [Anmerkung: ca 33,5 Meter] Tiefe und besteht aus einem Frontgebäude mit zwei durch einen 90 Fuß langen verdeckten Gang verbundenen Flügeln.

Im Souterrain befindet sich die Küche mit einem Dampfapparate, um 3500 Portionen Essen zugleich zu kochen;

der Küche gegenüber sind große Lagerräume, so groß und zweckmäßig eingerichtet, um alle Effecten der Passagiere gut, trocken und sicher aufzubewahren.

Im Parterre sind die Bureaus, Wohnungen des Oeconomen, des Predigers und Inspectors, Lazarethstuben, Zimmer zur Speisung von Matrosen, große Restaurations- und Speisesäle. In der Mitte des Gebäudes steht die Capelle, schlicht, anspruchslos, aber zugleich ansprechend und würdig.

Ueber dieser Etage befinden sich neuen Logirsäle, jeder 60 Fuß [Anmerkung: 18 Meter] lang, 40 Fuß [Anmerkung: 12 Meter] breit und 12 Fuß hoch. In deren Mitte sind 7 Fuß hohe Verschläge zu Schlafstellen so abgetheilt, daß die Trennung der Familien und verschiedenen Geschlechter wesentlich erleichtert wird.

Rings herum an den Seiten befinden sich bequeme Tische und Bänke.

Für Heizung in der kältern Jahreszeit, sowie für Reinlichkeit dieser Säle nebst Zubehör wird stets aufs Beste gesorgt, auch sind dieselben Abends und Nachts durch an den Seiten angebrachte Lampen fortwährend erleuchtet.

Vor jedem Saale ist ein Waschzimmer; das Wasser wird durch Druckpumpen in alle Theile des Hauses getrieben, die Wäsche der Kleidungsstücke aber in einem besondern Waschhause besorgt und das Trocknen derselben auf den geräumigen Böden bewirkt.

Jeder Saal hat seinen besondern Aufwärter.

Die Treppen sind sämmtlich von Sandstein, sodaß auch bei Brandfällen für die Bewohner des Hauses keine Gefahr entstehen kann, die überdies dadurch völlig beseitigt wird, daß sowohl jeder Saal, wie Vorplätze u.s.w. beim Ausbruche eines Feuers leicht unter Wasser zu setzen sind.

Die Lazarethe sind mit 35 Betten versehen, natürlich sind die Geschlechter in besonderen Sälen getrennt und für jeden je männliche oder weibliche Pfleger angestellt. Die Hausordnung ergibt das Nähere."

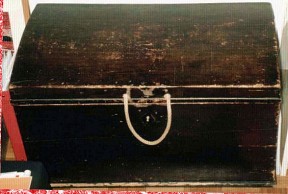

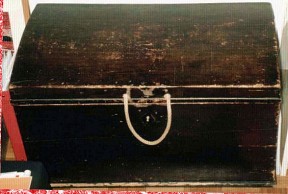

Aus uns bisher nicht bekannten Gründen blieb "mein" Nack, der älteste Sohn von Johann Melchior und Anna Maria Nack, in Deutschland zurück. Es scheint, als habe jemand zumindest mit dem Gedanken gespielt, Heinrich Christian könnte an Bord gehen - im Besitz eines anderen Nachfahren von Heinrich Christian Nack existiert nämlich eine Auswanderungskiste, die mit eben seinem Namen markiert ist.

Aus uns bisher nicht bekannten Gründen blieb "mein" Nack, der älteste Sohn von Johann Melchior und Anna Maria Nack, in Deutschland zurück. Es scheint, als habe jemand zumindest mit dem Gedanken gespielt, Heinrich Christian könnte an Bord gehen - im Besitz eines anderen Nachfahren von Heinrich Christian Nack existiert nämlich eine Auswanderungskiste, die mit eben seinem Namen markiert ist.

Ausgewandert ist er jedoch mit großer Sicherheit nicht, er taucht nicht an Bord der Highland Mary auf, auch keine andere Liste nennt ihn an Bord eines anderen Schiffes, nirgendwo gibt es Hinweise auf eine mögliche Rückkehr. 1852, im Jahr der Auswanderung, war Heinrich Christian Nack als Waldwart beschäftigt, nachdem er seine Militärzeit abgleistet hatte.

An Bord der Highland Mary und Ankunft in New York

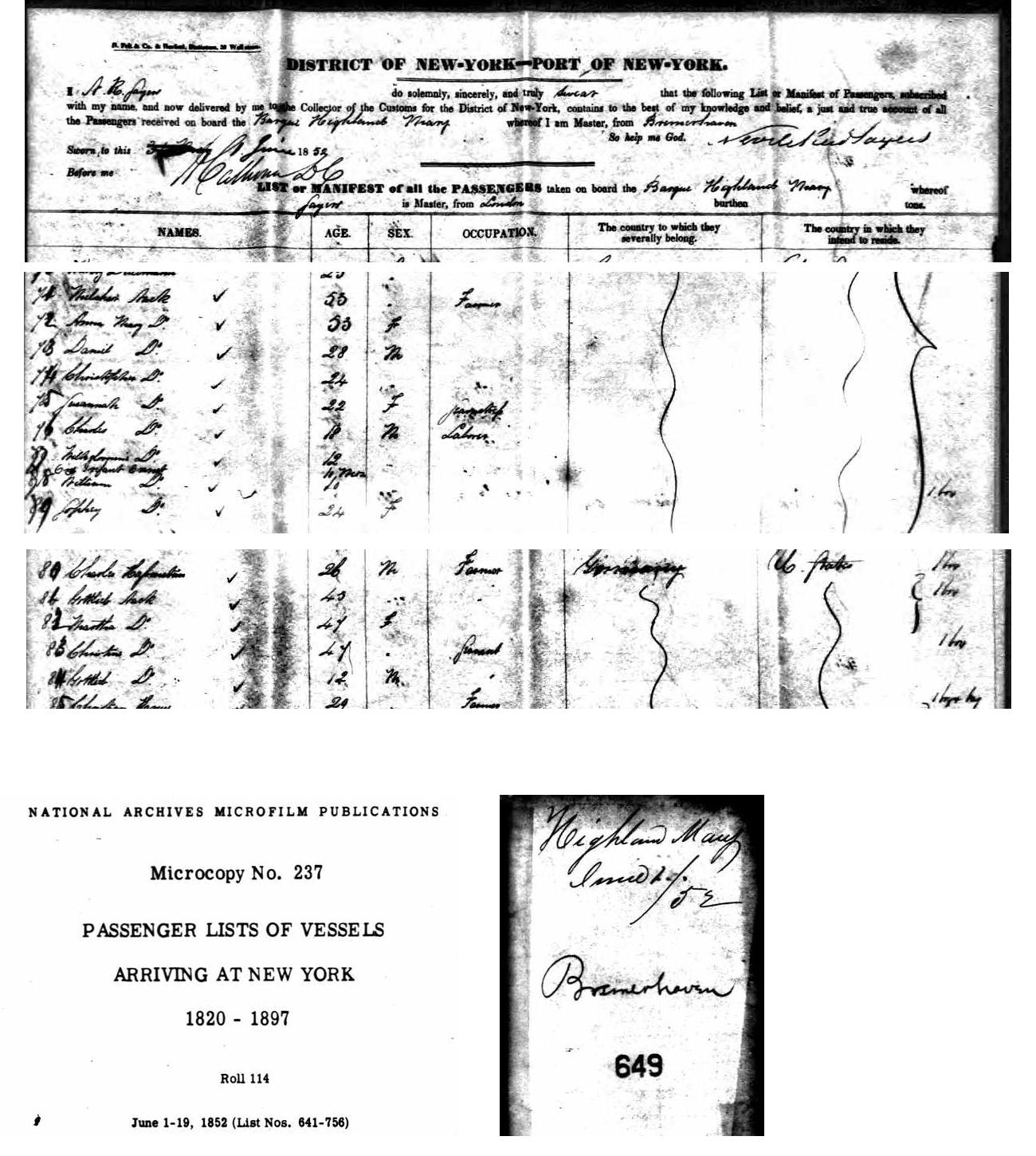

Wie zu dieser Phase der Emigration in die USA üblich, wanderten die Nacks im Familienverband aus. Auf sich gestellt, ohne feste Anlaufpunkte (es gab damals weder eine organisierte Abreise noch Ankunft, ebenso gab es damals noch keine caritativen Auswanderungsorganisationen), war es am Sichersten, in der Geborgenheit einer kleinen oder größeren Gruppe von Familienmitgliedern zu reisen. Insgesamt finden sich in den Unterlagen der National Archives der USA (NARA) unter der Listennummer 6956 der Highland Mary vom 1. Juni 1852 vierzehn Mitglieder der Familie Nack.

Insgesamt finden sich in den Unterlagen der National Archives der USA (NARA) unter der Listennummer 6956 der Highland Mary vom 1. Juni 1852 vierzehn Mitglieder der Familie Nack.

Als Passagiere fanden sich auf dem Schiff Highland Mary folgende Nacks:

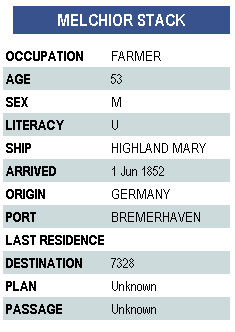

- Melchior Nack - Alter: 53 - Beruf: Farmer (Johann Melchior Nack)

- Anna Maria Nack - Alter: 53 - Beruf: unbekannt (Anna Maria Nack, geborene Cott)

- Daniel Nack - Alter: 28 - Beruf: unbekannt (Johann Daniel Nack, Sohn von Melchior Nack und Anna Maria)

- Christopher Nack - Alter: 24 - Beruf: unbekannt (Sohn von Melchior Nack und Anna Maria)

- Susannah Nack - Alter: 22 - Beruf: Seamstress (Susanne Rosine Nack, Tochter von Melchior und Anna Maria)

- Charles Nack - Alter: 18 - Beruf: Laborer (Karl Bernhardt Nack, Sohne von Melchior und Anna Maria)

- Wilhelmine Nack - Alter: 12 - Beruf: unbekannt (Johanna Wilhelmine Nack, Tochter von Melchior und Anna Maria)

- Infant Ernst Nack - Alter: 10 Monate - Beruf: unbekannt

- William Nack - Alter: 10 - Beruf: unbekannt (Friedrich Wilhelm Lorenz Nack, Sohn von Melchior und Anna Maria)

- Sophey Nack - Alter: 24 - Beruf: unbekannt

- Gottlieb Nack - Alter: 45 - Beruf: Farmer (Beziehung zu Melchior unbekannt, evtl Bruder)

- Martha Nack - Alter: 47 - Beruf: unbekannt

- Christine Nack - Alter: 47 - Beruf: Servant, Gentleman's Servant (Beziehung zur Familie unbekannt)

- Gottlieb Nack - Alter: 12 - Beruf: unbekannt (Beziehung zur Familie unbekannt)

Es bilden sich mindestens zwei Familien ab:

- Melchior und Anna Maria Nack mit ihren Kindern Daniel, Susannah, Karl, Wilhelmine und Wilhelm, Christopher (sowie Sophey, die Ehefrau von Christoph und deren gemeinsamer Sohn Ernst Nack, geboren in Deutschland)

- Gottlieb Nack und seine Frau Martha, vermutliches Kind Gottlieb.

Im Kontakt zu verschiedenen Nachfahren der Nacks, ausgewanderte wie hier gebliebene, hoffe ich im Folge der Zeit immer mehr zu erfahren, was aus den verschiendenen Nacks dieser Familien wurde.

Die Newyorker Schiffs-Liste, die in der „Allgemeinen Auswanderungs-Zeitung“ aus Rudol stadt erschien, war für die in der Heimat zurückgebliebenen die erste Möglichkeit zu erfahren, ob die Auswanderer gut angekommen waren - vorausgesetzt sie hatten Zugang zu dem Blatt.

stadt erschien, war für die in der Heimat zurückgebliebenen die erste Möglichkeit zu erfahren, ob die Auswanderer gut angekommen waren - vorausgesetzt sie hatten Zugang zu dem Blatt.

Am 26. Juni 1852, 3 Wochen nach ihrer Ankunft, erschien in der Allgemeinen Auswanderungs-Zeitung die Nachricht, dass die Bark Highland Mary nach einer eher langen Reise von 51 Tagen (im Vergleich zu 49 Tagen ab Hamburg, 49 Tage benötigte die Childe Harold ab Bremen am gleiche Tag) lief wohlbehalten in New York eingelaufen war. Sayers, der Kapitän, hat seine Sache offensichtlich gut gemacht, denn man testierte ihm „Zu empfehlen. Kost und Behandlung nicht zu tadeln“.

Wilhelmina, die jüngste Tochter des Johann Melchior, verbrachte ihren Lebensabend mit der Urgroßmutter meines Familienmitforschers Nack in den USA. Ihr Spitzname war Minna, und sie erzählte von einer langen Überfahrt mit vielen Stürmen. Wenn sie mit dem Schiff 5 Meilen voran gekommen waren, hätte der Sturm sie 10 Meilen wieder zurück geworfen. Anders als Minna es in Erinnerung hatte, war die Highland Mary kein Clipper, sondern eine Bark.

![]() "Meine" Nacks hatten offensichtlich Glück, sie erreichten alle lebendig die Neue Welt. Obwohl ich von der sicheren Ankunft wusste, hatte ich doch die Volkszählungsunterlagen der Nacks aus den USA zuvor gesehen, war ich dennoch erleichtert - und empfinde eine gewisse Dankbarkeit für dieses Schiff und seinen Kapitän.

"Meine" Nacks hatten offensichtlich Glück, sie erreichten alle lebendig die Neue Welt. Obwohl ich von der sicheren Ankunft wusste, hatte ich doch die Volkszählungsunterlagen der Nacks aus den USA zuvor gesehen, war ich dennoch erleichtert - und empfinde eine gewisse Dankbarkeit für dieses Schiff und seinen Kapitän.

Quellen:

1. http://www.nausa.uni-oldenburg.de/Liww.htm

2. Deutsche Auswanderung - Leipziger Illustrirte Zeitung (11. Januar 1851), http://www.zum.de/psm/emigration/illzeitung1851.php

Nacks auf dem Weg in die USA

Vor der Reise - Vorbereitungen und ... ⇒

Der Weg nach Bremen und wer zurückblieb ⇒

An Bord der Highland Mary und Ankunft in New York ⇒

Auswanderung aus dem Herzogtum Sachsen-Coburg Gotha war 1852, als Johann Melchior Nack mit seiner Frau Anna Maria geb. Cott und den meisten seiner Kinder nach Amerika auswanderte, zumindest von staatlicher Seite her kein besonders großes "Problem". Anders als . Die beiden Eltern waren zum Zeitpunkt der Auswanderung schon über 50 Jahre alt, einen konkreten Hinweis über die Gründe, warum sie sich gerade zu diesem Zeitpunkt dazu entschlossen haben auszuwandern, können wir im Moment nicht beurteilen.

In Thüringen herrschte, wie in vielen anderen Gegenden, vielfach Armut, das Armenwesen und die Unterstützung der Armen war im Herzogtum Gotha immer wieder Thema im herzoglichen Gothaischen Landt....., und es gibt im ..., dem

Vor der Reise - Vorbereitungen und....

Auswanderung

Der Weg nach Bremen und wer zurückblieb

An Bord der Highland Mary und Ankunft in New York

Mai bis Oktober glaten als die besten Monate für eine Auswanderung - in jedem Fall für die Zeit der Auswanderung per Segelschiff, mit Einschränkungen auch für die Segelschiffe, denn

Johann Melchior gab auf der Shipping List an Bauer zu sein, notiert wurde "Farmer '. Aus Erzählungen in der Familie meines befreundeten Forschers Ryan Nack, ist bekannt, dass Johann Melchior angeblich Wein gekeltert habe. Dies ist für die Region mehr als unwahrscheinlich, wenn man es jedoch damt verbindet, dass die Region Gierstädt/Fahner Höhe ⇔ besonders für den Anbau von Obst geeignet ist, könnte dies bedeuten, dass Johann Melchior im Obstanbau arbeitete...... Sickler, der Gierstädter Pfarrer, hatte um... mit der Kultivierung von Obstbäumen und Büschen begonnen.

In einigen Transkriptionen tauchen die Nacks fälschlicherweise als Stacks auf, was angesichts der Schrift nicht ganz von der Hand zu weisen war. Es erklärt jedoch auch, warum es uns zu Beginn der Forschung nicht gelungen war, die Familie zu lokalisieren, ganz abgesehen von der bei uns bekannten Jahresangabe 1840 als Auswanderungsdatum und der Anfangszeit des Internets eingeschränkten Forschungsmöglichkeiten über größere Distanzen.

In einigen Transkriptionen tauchen die Nacks fälschlicherweise als Stacks auf, was angesichts der Schrift nicht ganz von der Hand zu weisen war. Es erklärt jedoch auch, warum es uns zu Beginn der Forschung nicht gelungen war, die Familie zu lokalisieren, ganz abgesehen von der bei uns bekannten Jahresangabe 1840 als Auswanderungsdatum und der Anfangszeit des Internets eingeschränkten Forschungsmöglichkeiten über größere Distanzen.

Uli Brühler, der damals den Kontakt mit den Nacks in den USA aufbaute, teilte großzügig seine Erkenntnisse mit uns, und so konnte zunächst der Kontakt zu.... Nack entstehen, und mittlerweile zu seinem Enkel Ryan.

Aus uns bisher nicht bekannten Gründen blieb "mein" Nack, der älteste Sohn von Johann Melchior und Anna Maria Nack in Deutschland. Es gibt im Besitz eines anderen Nachfahren von Heinrich Christian Nack eine Auswanderungskiste, die mit eben seinem Namen markiert ist. Zweifellos zeigt das, dass die Familie sehr konkret geplant hatte, gemeinsam mit "meinem" Heinrich Christian auszuwandern. Ausgewandert ist er mit großer Sicherheit nicht, er taucht nicht an Bord der Highland Mary auf, nirgendwo gibt es Hinweise auf eine mögliche Rückkehr. 1852, im Jahr der Auswanderumg, war Heinrich Christian als Waldwart beschäftigt.

Aus uns bisher nicht bekannten Gründen blieb "mein" Nack, der älteste Sohn von Johann Melchior und Anna Maria Nack in Deutschland. Es gibt im Besitz eines anderen Nachfahren von Heinrich Christian Nack eine Auswanderungskiste, die mit eben seinem Namen markiert ist. Zweifellos zeigt das, dass die Familie sehr konkret geplant hatte, gemeinsam mit "meinem" Heinrich Christian auszuwandern. Ausgewandert ist er mit großer Sicherheit nicht, er taucht nicht an Bord der Highland Mary auf, nirgendwo gibt es Hinweise auf eine mögliche Rückkehr. 1852, im Jahr der Auswanderumg, war Heinrich Christian als Waldwart beschäftigt.

Wie zu dieser Phase der Emigration in die USA üblich, wanderten die Nacks im Familienverband aus - in diesen Jahren die bei weitem überwiegende Art der Auswanderung. Auf sich gestellt, ohne feste Anlaufpunkte (es gab damals weder eine organisierte Abreise noch Ankunft, ebenso gab es damals noch keine caritativen Auswanderungsorganisationen), war es am Sichersten, in der Geborgenheit einer kleinen oder größeren Gruppe von Familienmitgliedern zu reisen. Insgesamt finden sich in den Unterlagen der National Archives der USA (NARA) unter der Listennummer 6956 der Highland Mary vom 1. Juni 1852 vierzehn Mitglieder der Familie Nack.

Insgesamt finden sich in den Unterlagen der National Archives der USA (NARA) unter der Listennummer 6956 der Highland Mary vom 1. Juni 1852 vierzehn Mitglieder der Familie Nack.

Als Passagiere fanden sich auf dem Schiff Highland Mary folgende Nacks:

- Melchior Nack - Alter: 53 - Beruf: Farmer (Johann Melchior Nack)

- Anna Maria Nack - Alter: 53 - Beruf: unbekannt (Anna Maria Nack, geborene Cott)

- Daniel Nack - Alter: 28 - Beruf: unbekannt (Johann Daniel Nack, Sohn von Melchior Nack und Anna Maria)

- Christopher Nack - Alter: 24 - Beruf: unbekannt (Beziehung zur Familie unbekannt. Evl.Sohn von Gottlieb Nack)

- Susannah Nack - Alter: 22 - Beruf: Seamstress (Susanne Rosine Nack, Tochter von Melchior und Anna Maria)

- Charles Nack - Alter: 18 - Beruf: Laborer (Karl Bernhardt Nack, Sohne von Melchior und Anna Maria)

- Wilhelmine Nack - Alter: 12 - Beruf: unbekannt (Johanna Wilhelmine Nack, Tochter von Melchior und Anna Maria)

- Infant Ernst Nack - Alter: 10 Monate - Beruf: unbekannt

- William Nack - Alter: 10 - Beruf: unbekannt (Friedrich Wilhelm Lorenz Nack, Sohn von Melchior und Anna Maria)

- Sophey Nack - Alter: 24 - Beruf: unbekannt

- Gottlieb Nack - Alter: 45 - Beruf: Farmer (Beziehung zu Melchior unbekannt, evtl Bruder)

- Martha Nack - Alter: 47 - Beruf: unbekannt

- Christine Nack - Alter: 47 - Beruf: Servant, Gentleman's Servant (Beziehung zur Familie unbekannt)

- Gottlieb Nack - Alter: 12 - Beruf: unbekannt (Beziehung zur Familie unbekannt)

Es bilden sich mindestens zwei Familien ab:

- Melchior und Anna Maria Nack mit ihren Kindern Daniel, Susannah, Karl, Wilhelmine und Wilhelm,

- Gottlieb Nack und seine Frau Martha, vermutliche Kinder Gottlieb und Christopher Nack (sowie Sophey, die Ehefrau von Christoph und deren gemeinsamer Sohn Ernst Nack, geboren in Deutschland).